Viaggio nel Salento tra Tradizione ed Identità

Sono appena tornato a Lecce dopo trent’anni di nord, ho bisogno di “respirare” l’aria di casa mia, chiedo a Valerio di accompagnarmi in giro per il Salento, lascio decidere a lui il percorso.

Il giorno dopo armato di macchina fotografica, il mio compagno di viaggio, passa a prelevarmi da casa e mi comunica quello che sarà il nostro percorso: partenza dalle Cesine per poi proseguire lungo tutta la litoranea passando dalle più importanti località costiere e facendo di tanto in tanto delle puntatine all’interno.

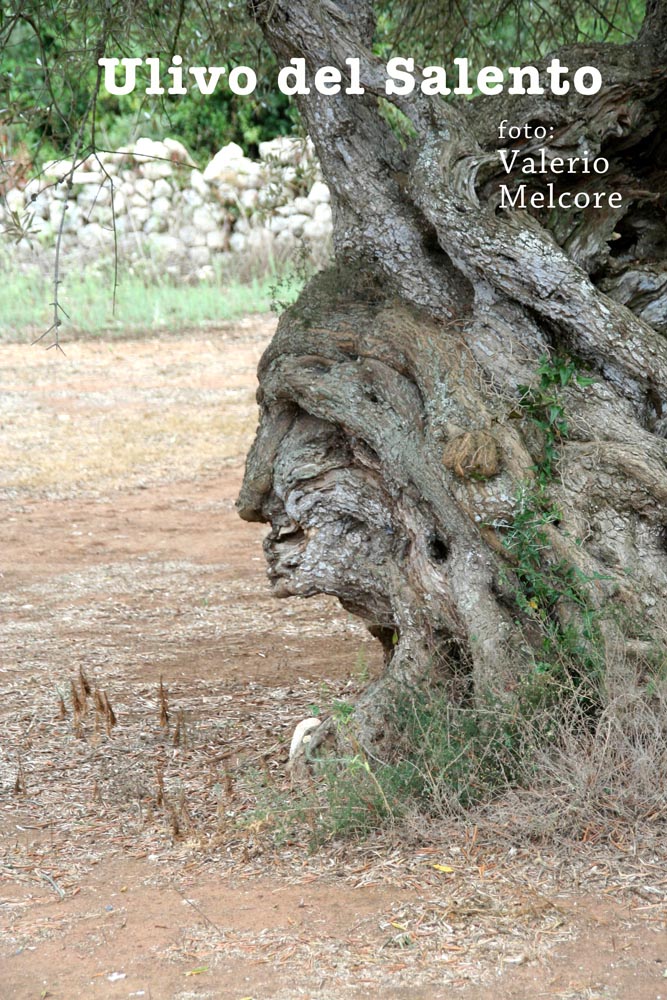

La pianta che vedete riprodotto in alto fa parte dell’album delle foto scattate in quei tre giorni, un ulivo millenario, una delle tante opere d’arte che la natura ha regalato al nostro meraviglioso territorio, e che ancora noi salentini non abbiamo saputo valorizzare adeguatamente.

Prossimamente vi proporremo il nostro percorso, la nostra tre giorni, fatta di scatti fotografici e di commenti.

Giuseppe

Viaggio nel Salento tra Tradizione ed Identità

Un giro nel Salento, un giro di un giorno e mezzo nel grande Salento, dove stanno le mie radici, piantate ben solide, floride e fertili, come quelle degli ulivi, in questa provincia difficile, che la natura ha posto all’estremo lembo della Patria italiana, all’estremo Sud, all’estremo limite delle terre stesse, protese in profondità nel mare aperto, fra l’Adriatico e lo Jonio del Mediterraneo, il Mare Nostrum.

L’atavico isolamento geografico è stato rotto, superato per un verso o per l’altro, soltanto da poco, in vari modi, ma tutti decisivi.

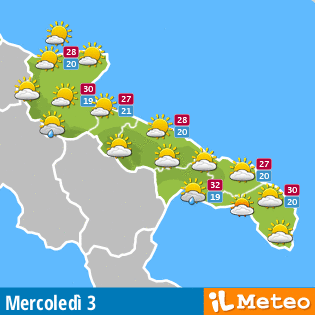

Ecco i voli a basso costo della Rayan air, che fa scalo in un’ aeroporto a venti minuti di auto e con la possibilità di fare il “check in” anche all’entrata di Lecce città; ma pure il raddoppio della linea ferroviaria e l’ammodernamento del tragitto sempre da Bari, all’uscita dell’autostrada.

Ecco l’esplosione del turismo di massa, che ha scoperto una città nel frattempo sapientemente restaurata con i fondi della Comunità europea e pure uniformemente interessata da una evidente opera di modernizzazione, sotto i due mandati amministrativi del sindaco Adriana Poli Bortone che le hanno fatto compiere un vero e proprio salto di qualità.

Ecco le strutture ricettive di avviata consistenza, frutto di una mentalità finalmente capace di porsi correttamente, anche con tante iniziative parallele di promozione.

Ecco poi l’avvento e la diffusione di internet.

Così Lecce è oggi una città del mondo; il Salento, una meta di benessere psico – fisico, perché anche di arte e cultura.

La notte della Taranta, Gallipoli come Otranto, Santa Croce e gli altri capolavori del Barocco leccese unico al mondo, le spiagge, le grotte, il Negroamaro ( il vino, non il gruppo musicale ) e il Rosato, l’olio nettare degli dei, sono oggi patrimonio dell’umanità, ma non nel senso abusato e oramai insignificante dell’espressione corrente, bensì nel significato di benessere psico – fisico, accessibili a tutti e sempre più e sempre meglio conosciuti e apprezzati in tutto il mondo: ecco, un vero e proprio Sud Sound System ( il sistema socio – economico, non il gruppo musicale ) sapientemente in equilibrio fra Tradizione e Modernità.

La Tradizione va rispettata ed attualizzata; la modernità va affrontata e creata: come hanno saputo fare Lecce e il Salento.

Una terra da mare. Una terra da amare.

Ma c’è un Salento ancora più affascinante, di suggestioni ancora più dirompenti, perché ancora ampiamente insondate, che continua a sfuggire alla conoscenza uniforme e generalizzata, sia degli itinerari turistici, sia dei percorsi divulgativi.

E’ in questo territorio pressoché inesplorato che abbiamo viaggiato per tre giorni: io con la mia penna e il mio taccuino; Valerio Melcore con la sua macchina fotografica e i suoi obiettivi; e tutti e due con i nostri pensieri.

Quello che segue è il racconto dei nostri pensieri fatti in un viaggio compiuto cogli occhi e col cuore, il 23, il 24 e il 25 settembre scorso.

Le foto, fra le centinaia scattate le ha scelte Valerio, con un criterio tutto suo che a volte era quello estetico altre quello della documentazione visiva.

I pensieri, li ho scelti io, con un criterio complicatissimo: quelli che venivano dalla partecipazione accorata, dal pathos antico e dalla sofferenza, perché soltanto chi ha molto provato e ha molto sofferto può amare tanto, può amare davvero.

Il villaggio di Acaya sta a pochi chilometri dalla costa adriatica e pure dal capoluogo, verso sud – est.

Da un punto di vista amministrativo è una frazione, del comune di Vernole; storicamente era il feudo della famiglia baronale da cui prende il nome.

Fra la strada stretta, le casette basse e i campi incolti, all’improvviso, come in una fiaba, con tutto il suo incanto, incombe però alla vista, maestoso, imponente, massiccio, un castello.

Lo riscopriamo di pomeriggio di un giorno umido, col cielo velato di nuvole basse e leggere, spostate dal vento ancora gradevole.

Proprio in questa presenza corposa, quanto improvvisa, inaspettata, imprevedibile, sta l’effetto di fascino e di mistero.

Tozzo, ma solido, un quadrilatero arricchito dai torrioni sugli angoli, il castello di Acaya evoca scenari inquietanti, di difesa dalle offese dei tanti nemici, delle tante guerre, che l’Italia degli Spagnoli continuava impotente a subire: per quanto presenza potenzialmente rassicurante, lascia invece una sensazione di impotenza quale difesa dalle offese della vita.

Sempre storicamente, porta il marchio, il prestigio di Carlo V, che nel Salento e nella stessa Lecce – città tanto ha lasciato di sé; ma pare evidentemente edificato su una struttura pre-esistente, legata al villaggio antico di Segine, a tre-quattro secoli prima, quindi, ai secoli del basso Medioevo.

Ne restano tracce sensibili, quali gli scheletri di uomini morti in battaglia rinvenuti nei lavori di restauro avviati da pochi anni, da quando il castello di Acaya è stato rilevato dall’Amministrazione provinciale; o quale l’affresco mirabile che raffigura una trecentesca Madonna che dorme, dissepolto fra un’intercapedine e l’altra nell’interno. Restauro, beninteso, di quanto è stato possibile restaurare dall’incuria del tempo e degli uomini.

Fuori, rimane il soffio del vento che viene dal mare e porta lamenti antichi, abbattendosi sulle mura di pietra gialla, di tufo al tempo stesso solido e malleabile: “la pietra leccese”, insomma, con cui fra Cinquecento e Seicento furono edificati soprattutto in città i capolavori di un Barocco al tempo stesso severo ed esuberante, unico al mondo.

Cosa è?

E’ un sorpresa, questa del tutto inimmaginabile: del tutto insondata, misconosciuta e non considerata.

La si trova a poche centinaia di metri della strada ( la vedete alle mie spalle ) che lascia Acaya, in una località che la toponomastica amministrativa chiama Vanze.

E’ uno dei megaliti che si trovano sparpagliati per tutto il Salento: una grande pietra, e chi ha fatto il Classico sa che significa l’aggettivo “mega” che accorda con “litos”…Viaggiando per il Salento comunque il greco antico bisogna impararlo, perché qui è di casa, è proprio il caso di dirlo e quello dei Bizantini è rimasto ancora in una certa area ancora ben vivo e operante nel dialetto quotidiano.

Coi megaliti, detti anche menhir ( e con i dolmen, le costruzioni composte da più pietre, che pure qui abbondano ) siamo in ambito del neolitico, quindi in piena preistoria.

Nel Salento, come in poche altre zone del mondo, ce ne sono alcuni di tutta presenza scenica e di tutta evidenza, fra un numero quantitativamente elevato: per esempio a Martano, uno dei paesi della Grecìa salentina, nel bel mezzo dell’abitato, c’è il menhir più alto d’Italia, il “menhir te lu santu Totaru”, cioè di San Sotero.

Ma questo di Vanze è il più affascinante, proprio perché ti prende all’improvviso, completamente alla sprovvista.

Sta alla fine di un giardinetto recintato e viene fuori alla vista con una inquietante sembianza fallica, vanamente addolcita da una corona di palme che gli sta appesa alla sommità.

Sì, palme, proprio palme, come appurato empiricamente da Valerio, ancora a fine settembre, dall’inizio della primavera: perché, come abbiamo scoperto in seguito, dopo una breve indagine, a Vanze c’è l’usanza di finire al menhir la processione della Domenica della Palme, e tutto quindi quadra, nel voler ricoprire di sovrastrutture del tutto estranee, ma comprensibili, presenze originarie che la modernità non sa spiegare.

Una commistione impossibile dell’oggi ancora cattolico, che copre, ricopre letteralmente, la religione primitiva della terra, delle energie della natura, degli elementi primordiali, dell’universo.

Perché questi erano i megaliti: indicatori di presenze di energia positiva, come sempre Valerio coglie pensando nella fattispecie alla fertilità, invocata dalle femmine, ma pure, in misura uguale e contraria, dai maschi per la loro potenza: e per tutti la fertilità della terra, dal basso, come pure quella del cosmo, dall’alto, di cui i menhir erano i catalizzatori.

Gli uomini antichi, senza conoscenze scientifiche, né tecnologiche, avevano però il potere di “sentire”, di saper riconoscere e dunque poi opportunamente utilizzare la forza, la potenza, le energie positive degli elementi primordiali, l’acqua, la terra, l’aria, il fuoco, che non per caso uno dei primi filosofi, Talete, individuò come origine e fondamento dell’universo stesso. Una capacità che gli uomini contemporanei non hanno più, che essi han perduto per sempre.

A Vanze c’è ancora oggi un segnale di potenza, di fertilità, delle capacità di quei figli delle stelle – perché aveva ragione quell’altro filosofo che qualche anno fa cantava “noi siamo figli delle stelle” – che vi abitarono tanti millenni fa: e con quel simbolo fallico centravano il punto di ricevimento e di raccolta delle energie positive del cosmo.

Ed eccola, la terra, minuta, rossa, arsa, sitibonda, così fragile, quasi inconsistente, da far gridare al miracolo, per ogni pezzo strappato alla roccia, agli scogli, ancora affioranti di calcare, retaggio dei millenni (ma nella fattispecie non bastano neppure i millenni, in verità, a calcolare le età del passato) antichi, in cui tutto il Salento era coperto da quel mare, da cui adesso – categoria recente, se commisurata alla preistoria – affiora solido e in cui baldanzoso si protente.

La terra di uno dei tanti uliveti che, andando per strade secondarie, si incrociano tornando dalle frazioni di Vernole, verso Cavallino.

Gli ulivi, che sono le piante caratteristiche, insieme alle viti, del Salento, le coltivazioni tutte e due portate dai Greci, quelli antichi della Magna Grecia, tutte e due fiorite come per miracolo fra la terra minuta, rossa, arsa, sitibonda.

Nei tronchi portano incise le sofferenze del passato, di chi ha dovuto combattere ogni cosa, per poter sopravvivere e al meglio prosperare, come i vecchi portano incise nei volti le rughe dei secoli.

Sono ampi, corposi, massicci, ma pure, a volte, a tratti, scheletrici, variamente intrecciati in sé stessi, come a riannodare le fila di un discorso di patimenti e lente, a volte effimere, ma trepide e sapide conquiste vitali.

Sono le piante fatte a immagine e somiglianza dei loro coltivatori, ne hanno assorbito e ne manifestano i volti esteriori e le caratteristiche interiori.

Il resto del viaggio , ne prossimi giorni…..

Category: Costume e società

Che spettacolo. Ma è vero?

Certo che è vero, se guardi all’interno vedrai che c’è un’altra foto dove insieme all’albero c’è il nostro Direttore con un’espressione sbalordita per la scoperta.